フリマアプリにドハマりして、

本格的に物販をおこなうために、

古物商許可を取得しました。

古物商許可を申請したいけど、

何から始めればいいかわからない…

そんな方のために、

古物商を取得した経験からわかった、

最短で取得できる方法をまとめました!

この記事でわかる事

- 古物商の取得に必要なもの

- 古物商の申請までのリアルな流れ

- 古物商申請から許可されるまで

- 実際にかかった費用

- ネットじゃわからない裏話

実体験ベースで情報をお届けします。

この情報を見れば、スムーズに

古物商の申請が可能ですので、

参考にして頂ければうれしいです。

この記事でお伝えする方法が、

最短で取得できる方法だと思っております。

古物商許可とは?個人が取得すべきケース

まずは、古物商許可がいらないケースを、

見ていきましょう。

古物商許可がいらないケース

- 自分の物を売る(転売目的で購入したもの以外)

- 無償で貰った物を売る

しかし、上記の場合であっても、

ビジネスにあたると判断された場合は、

古物商許可が必要となります。

不用品処分だったとしても、

ビジネスにあたると判断された場合は、

古物商許可が必要になるという事です。

結論、インターネット販売を含め

ビジネスとして物品を扱うなら、

100%古物商許可の取得が必要なのです。

続いて、古物の定義を見ていきましょう。

一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの

- 一度使用された物品

- 使用されない物品で 使用のために取引されたもの

- これらの物品に手入れをしたもの

中古品、新品でも一度人の手に渡ったもの、

上記の修理品などが古物にあたります。

つまり、メーカーやメーカー直仕入以外は、

新品商品売買だったとしても、

古物商許可が必要になるという認識です。

商品自体が新品だったとしても、

古物に該当する可能性が非常に高いです。

対面、非対面(ネット)問わず、

利益目的で物販をおこなうのなら、

古物商許可が必要になるという事です。

ちなみに、無許可で古物を扱うと、

「3年以下の懲役」または、

「100万円以下の罰金」の対象になります。

安心して物販をおこなえるように、

取得する事をおすすめします。

【完全ガイド】古物商許可を個人で取得する手順

【STEP.1】申請前チェック!管轄警察署の生活安全課に電話しよう

スムーズに古物商許可を、

取得する方法の極意はこれです。

管轄警察署の生活安全課の担当者に、

電話でアポを取って、

面談の予約をする事です。

あなたのお住まいの地域の

管轄警察署の情報は、

警視庁のHPで確認できます。

古物商許可の申請に必要なものは、

ネットで確認できます。

…が、管轄警察署の生活安全課の、

担当者によって求められる書類が異なります。

例えば、個人のネット販売の場合、

URLの申請が不要とされていますが、

私の場合は、必要になりました。

必要書類が不足していたため、

再度、警察署に行く必要があって、

とにかく大変でした。

まずは、担当者に電話を入れて、

面談の予約をする事が一番大事です。

他の警察署はどうかわかりませんが、

アポなしで訪問しても、

担当者がいない事が多いみたいです。

訪問の際は、必ずアポを取って、

面談の予約をする事をおすすめします。

管轄警察署に電話をして、

「古物商の事で…」と伝えれば、

担当者につないでもらえますよ。

【STEP.2】古物商許可の必要書類と取得方法

警察署の担当者と面談の際に、

必要書類について教えてもらえます。

その内容を見ながら、そろえましょう。

下記が、実際に必要となる書類で、

個人と法人で必要な書類が異なりますが、

迷う事はないと思います。

| 必要書類 | 個人申請 | 法人申請 |

|---|---|---|

| 住民票 | 必要 | 全役員・管理者分 |

| 身分証明書 | 必要 | 全役員・管理者分 |

| 許可申請書 | 必要 | 必要 |

| 略歴書 | 必要 | 全役員・管理者分 |

| 誓約書 | 必要 | 全役員・管理者分 |

| 定款の写し | 不要 | 必要 |

| 登記事項証明書 | 不要 | 必要 |

| URLの使用権限疎明資料 | ネット販売をする場合必要(フリマアプリの場合は、警察署の判断) | ネット販売をする場合必要 |

今回、私は個人申請を行ったので、

個人に必要な書類を順番に見ていきます。

住民票(一部の写し 本人のみでOK)

- 取得から3ヶ月以内のもの

- 本籍地の記載あり

- マイナンバーの記載なし

身分証明書

- 本籍地の市区町村の窓口で申請

許可申請書

警視庁のHPからダウンロードできます。

PDFをダウンロードして手書きでも、

ワードをダウンロードして入力でも、

どちらでも問題ありません。

記入例も確認できるので、

例を見ながら書いていきましょう。

唯一、迷う可能性があるのが、

古物の13品目だと思います。

古物の品目は、複数選択可能で、

私も複数選択して提出しました。

注意点として、複数選択すると、

プランについての質問が増えたり、

申請を受けてもらえない事もあります。

個物の品目は、「確実に取り扱う」

というものだけを選択する事をおすすめします。

| 古物の13品目 | 具体的な品目 |

|---|---|

| 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品など |

| 衣類 | 和服、洋服、その他の衣料品など |

| 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など |

| 自動車 | 車体や部品も含む |

| 自動二輪車・原動機つき自転車 | 車体や部品も含む |

| 自転車 | 車体や部品も含む |

| 写真機類 | カメラ、光学器など |

| 事務機器類 | コピー機、FAX、パソコンなど |

| 機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、ゲーム機など |

| 道具類 | 家具、運動用具、楽器、什器、電磁記録媒体、ゲームソフトなど |

| 皮革、ゴム製品類 | カバン・靴など |

| 書籍 | 本 |

| 金券類 | 商品券、乗車券など |

略歴書

履歴書みたいなものですから、

内容のまま記載すれば問題ありません。

記載の年月に関して、

チェック&口頭質問が入りました。

警視庁のHPからダウンロードできます。

PDFをダウンロードして手書きでも、

ワードをダウンロードして入力でも、

どちらでも問題ありません。

記入例も確認できるので、

例を見ながら書いていきましょう。

誓約書

古物商許可の資格を満たすのか、

欠格事由に該当していない事を

誓約するための書類です。

警視庁のHPからダウンロードできます。

PDFをダウンロードして手書きでも、

ワードをダウンロードして入力でも、

どちらでも問題ありません。

記入例も確認できるので、

例を見ながら書いていきましょう。

URLの使用権限疎明資料

古物をインターネット上で、

やり取りする場合に、

必要になる申請書類です。

このURLで古物のやり取りをします!

という内容です。

警視庁のHPからダウンロードできます。

PDFをダウンロードして手書きでも、

ワードをダウンロードして入力でも、

どちらでも問題ありません。

記入例も確認できるので、

例を見ながら書いていきましょう。

ただし、提出が必要か否かは、

管轄警察署によって対応が異なります。

私の場合、メルカリを利用するつもりで、

担当者にお話をした所、

メルカリの利用許可書が必要と言われました。

メルカリが利用許可書を発行しない場合は、

メルカリの回答が分かるように、

内容を印刷し、提出するよう言われました。

そのため、メルカリに問い合わせをしました。

メルカリへの問い合わせ

- メルカリのマイページ

- マイページ内のヘルプセンター

- ヘルプセンター内の機能・サービス

- ご意見・ご要望について

- ページ下の解決しない場合は「お問い合わせはこちら」ボタン

という内容を問合せしましょう。

私の場合、問い合わせの翌日に返事がありました。

個人でメルカリでは出品するにあたり、

利用許可書の発行はしておりません。

「利用許可書の発行はしていません。」

という回答が届きますから、

その内容を印刷して一緒に提出します。

私の管轄警察署は、上記の資料が必要でした。

【STEP.3】警察署での申請手続き|聞かれる質問と対応ポイント

古物商許可の申請の際にも、

担当者にアポを取って予約しましょう。

まずは、今回用意していった

古物商許可の申請書類を担当者に提出します。

書類の記載ミスや漏れがないか、

許可申請書の内容の確認があります。

どんな業態で、何を扱って、

その商品をどこで売りますか?

という質問をされました。

自分の思っているビジネスプランを、

担当者にお伝えすれば問題ありません。

例えば、古物市場で商品の仕入れをして、

ネット販売をしていきます、とかですね。

扱っていくものの内容についても、

詳しく聞かれますので、

扱う予定を含めお伝えしましょう。

担当者によるチェックでOKが出れば、

申請手数料の19,000円分の印紙を購入して、

許可申請書に貼って終わりです。

「古物商許可の申請を受け付けました」

という書類を頂いて、結果を待ちます。

下記のような受付書を頂いて、

後は、結果を待つのみです。

【STEP.4】古物商許可の審査期間と受け取りまで

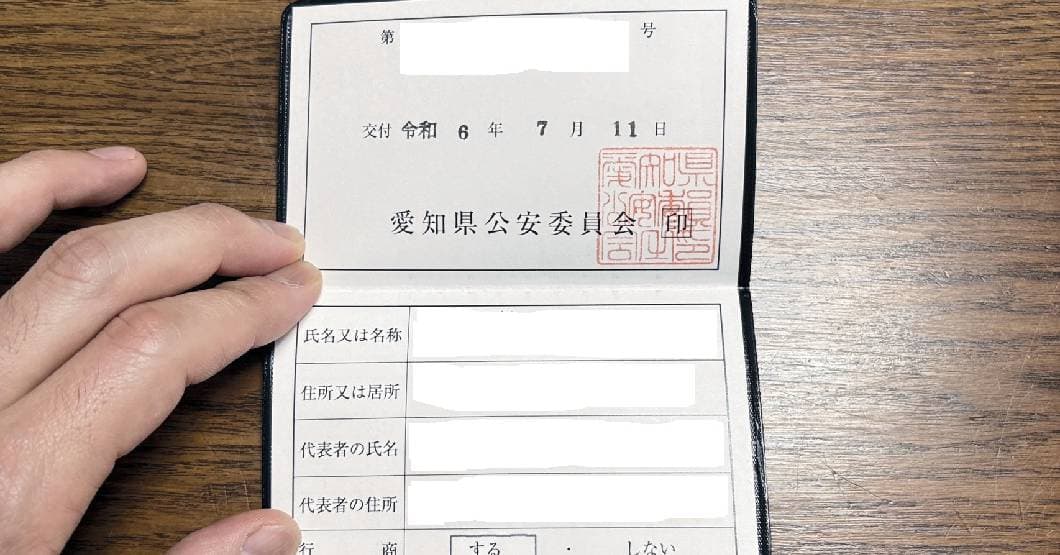

私の場合は、5月30日に、

許可の申請を受け付けて頂き、

7月11日に古物商許可証を受取りました。

実際にかかった日数は、43日でした。

ネット情報でも、1ヶ月半から2ヶ月と、

記載されている事が多いので、

申請から2ヶ月程度かかるイメージですね。

「古物商許可」が発行できたため、

いつ受取が可能ですか?と、

管轄警察署から電話がありました。

サラリーマンの方の場合、

受け取り日の調整が難しいかもしれません。

平日の8時30分から17時15分までが、

窓口対応の時間である事が多いので、

仕事との調整が必要になります。

私は職場と警察署が近くにあるため、

お昼休憩中に抜け出して、

受け取る事ができました。

その際に、古物営業ガイドブックを頂き、

古物商に関する内容の簡単な説明を受けます。

例えば、古物台帳の記載や、

古物商のプレートですね。

上記のような説明や変更に関しての事、

10分くらいの説明を受けて終わりです。

晴れて古物商として活動が可能になります。

古物商許可の取得費用はいくら?節約する方法も解説!

古物商許可の申請費用は、19,000円です。

申請に必要な住民票が150円(コンビニで)、

身分証明書が300円(市役所)でした。

申請にかかった経費は19,450円でした。

マイナンバーカードを使って、

コンビニで住民票を取得する場合、

役所で取得よりも安くなります。

節約するポイントは、ここくらいですね。

発行手数料は市区町村によって、

異なる可能性が高いので、

あなたの地域の料金を調べてみてください。

【行政書士 vs. 自分】古物商許可の取得方法を比較

行政書士に代行する事で、

警察署への訪問回数を減らす事ができるなら、

アリかなと思いますね。

それ以外の理由なら、

自分で取得したがいいですね。

難しい事でもありませんから。

古物商許可の取得で

唯一、ネックになる点が、

警察署に訪問する日時の調整です。

私の場合、受け取り日を含めて、

合計3回訪問しています。

仕事の都合上、難しい場合は、

代行依頼もいいと思います。

【まとめ】スムーズに古物商許可を取るためのポイント

まとめ

- まずは、管轄警察署に電話で予約

- 担当者と面談をする事

- 必要書類をそろえる(担当者から教えてもらえます)

- 申請費用は19,900円(私の場合)

- 古物商許可の申請から43日で受け取り

という形です。

正直、面倒ではありますが、

自分で取得することは非常に簡単。

自分でビジネスをしていこうという方なら、

誰でも問題なく取得することはできます。

難易度は非常に低いです。

ただ、面倒とお金を天秤にかけて、

お金を支払える方なら、

行政書士に代行を依頼するのもありです。

私は何事も経験しておきたい人間なので、

面倒であっても自分でやりますけどね。

個人的には、自分でチャレンジする事をおすすめします。

自分でしっかりと申請することができれば、

修正が必要になった際、法人で申請した際にも、

自分で対応することができるからです。

ほかの記事には書かれていない

自分で申請したからこそ経験できた

ならではの内容をまとめました。

あなたの参考になればうれしいです。